|

|

| |

|

|

|

| |

РОМАНСЫ ПРО ФИНАНСЫ

Лев ПОРТНОЙ,

председатель правления КБ "НТИ-БАНК"

Хуже

гор

могут быть только горы

Обыватели

часто просят экономистов дать прогноз: что нас ждет

в ближайшем будущем. Однако, на мой взгляд, чтобы

ответить на этот вопрос, не нужно быть большим эконо-мистом.

Что

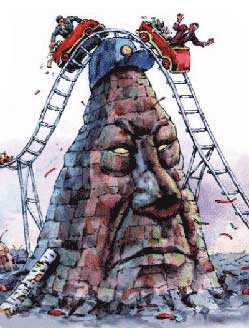

происходит с нами в последнее время? Мы катились вниз

с горы, свалившись в пропасть, оказывались на вершине

другой горы, катились с нее, опять пропасть, затем

- новая гора и так далее. Если уклон попадался не

слишком крутой, мы начинали громко кричать о начавшемся

подъеме и искренне недоумевали, оказавшись в очередной

яме. Перефразируя известную песню, хочется сказать:

"Хуже гор могут быть только горы, на которых еще не

бывал". Что

происходит с нами в последнее время? Мы катились вниз

с горы, свалившись в пропасть, оказывались на вершине

другой горы, катились с нее, опять пропасть, затем

- новая гора и так далее. Если уклон попадался не

слишком крутой, мы начинали громко кричать о начавшемся

подъеме и искренне недоумевали, оказавшись в очередной

яме. Перефразируя известную песню, хочется сказать:

"Хуже гор могут быть только горы, на которых еще не

бывал".

Но что мы предприняли для того, чтобы изменить маршрут

путешествия? Ничего. И значит, ответ на вопрос, что

ждет нас в ближайшем будущем, до смешного прост: НИЧЕГО

НОВОГО.

Но как же, возразят мне, вот был кризис 17 августа

98-го года, мы его пережили.

Нет, не пережили, отвечу я, потому что 17 августа

было лишь обострение, а кризис начался гораздо раньше

и, что самое печальное, продолжается по сей день,

и рано или поздно будут новые обострения, потому что

ничего не изменилось.

В первую очередь, ничего не сделано для того, чтобы

улучшилось положение дел в реальном секторе экономики.

В далекие, давно уже прошедшие времена, наше благополучие

ассоциировалось с повышением удоев молока и выпуска

металлопроката. Когда на очередном партийном съезде

мы слушали отчеты об этом, аплодисменты переходили

в овации. Но за последние годы в сознании прочно укрепилось

убеждение, что благополучие наше зависит от курса

доллара и от того, будет очередной транш от МВФ или

нет. О том, что корова выжала последний литр из худосочного

вымени и сдохла, мы не думаем, а настроения Камдессю

нас волнуют больше, чем известия о том, что одних

горняков засыпало в обвале, а другие сами отказались

выходить на поверхность.

Я, конечно, утрирую, но по большому счету, от курса

доллара и западных кредитов зависит лишь то, сколько

денег мы сможем превратить в твердую валюту в порядке

сбережений и какой туалетной бумагой будем пользоваться

- импортной или отечественной.

Так что ж теперь, махнуть рукой на курс доллара и

отказаться от западных кредитов?! Честно говоря, ратовать

за это я бы не осмелился, хотя бы по той причине,

что люди и поумней меня критиковали правительство

за западные кредиты, но, оказавшись у руля власти,

сами первым делом летели за океан продлевать старые

долги и просить новые займы. Но неужели параллельно

со всеми этими заимствованиями нельзя принять такие

законы, чтобы вновь стало выгодно строгать, пилить,

шить и торговать. Пусть кустарщиной, но собственного

производства.

Недавно был я на рынке. Повсюду развешены вывески:

"ПБОЮЛ такой-то", "ПБОЮЛ сякой-то". Честно говоря,

я долго голову ломал над тем, что означают эти зловещие

ПБОЮЛы. Потом дошло: Предприниматель Без Образования

Юридического Лица. К слову сказать, кроме как желанием

хоть чем-то занять чиновничий аппарат, никаких разумных

причин переименовывать ИТД в ИЧП, а затем в ПБОЮЛ

я не вижу. Ну да бог с ним, не в этом дело. Ясно то,

что все эти ПБОЮЛы предприимчивы и энергичны, не ждут

милости от государства, а работают и зарабатывают

сами. И чем же они заняты? Оказывается, торговлей.

Продают итальянскую сантехнику, немецкие обои и белорусскую

плитку. Но разве нельзя создать такие условия, чтобы

эти люди занялись производством собственного товара

и торговали им? Ну, не верится мне, что все они с

детства мечтали заниматься продвижением на российский

рынок продукции итальянских и немецких фабрик.

Мне

скажут: для того, чтобы наш отечественный производитель

преуспел, придется прибегнуть к крайне непопулярной

мере - ограничить импорт, а то наш товар неконкурентоспособен.

Что тут можно возразить? Во-первых, китайские игрушки

низкого качества, правда ярко раскрашенные, успешно

завоевали наш рынок, практически не оставив места

для игрушек с запада. А у нас, что же, настолько руки

не оттуда растут, что мы китайцам в подметки не годимся?

А во-вторых, со страниц журналов и газет нам часто

говорят о том, что население у нас делится на очень

богатых и нищих. При этом приводятся цифры: 5-10%

россиян - богачи, а 90-95% непонятно как сводят концы

с концами. Цифры эти спорные, но подразумевают, что

спрос на импортные товары как раз и формируется тонким

пятипроцентным слоем разжиревших буржуинов. Так вот,

со стороны остальных 95%, тех, кому не по карману

костюмы от Версаче, кто донашивает пиджаки еще советских

времен, как раз и появится спрос на отечественного

производителя. Так что импорт ограничивать не надо,

а надо дать возможность людям заниматься производством,

торговать друг с другом, таким образом зарабатывать

и потихонечку богатеть. А через некоторое время мы

увидим, как импортеры в погоне за потенциальными покупателями

из бывших нищих слоев населения начнут снижать цены,

а отечественные производители в ответ повышать качество. Мне

скажут: для того, чтобы наш отечественный производитель

преуспел, придется прибегнуть к крайне непопулярной

мере - ограничить импорт, а то наш товар неконкурентоспособен.

Что тут можно возразить? Во-первых, китайские игрушки

низкого качества, правда ярко раскрашенные, успешно

завоевали наш рынок, практически не оставив места

для игрушек с запада. А у нас, что же, настолько руки

не оттуда растут, что мы китайцам в подметки не годимся?

А во-вторых, со страниц журналов и газет нам часто

говорят о том, что население у нас делится на очень

богатых и нищих. При этом приводятся цифры: 5-10%

россиян - богачи, а 90-95% непонятно как сводят концы

с концами. Цифры эти спорные, но подразумевают, что

спрос на импортные товары как раз и формируется тонким

пятипроцентным слоем разжиревших буржуинов. Так вот,

со стороны остальных 95%, тех, кому не по карману

костюмы от Версаче, кто донашивает пиджаки еще советских

времен, как раз и появится спрос на отечественного

производителя. Так что импорт ограничивать не надо,

а надо дать возможность людям заниматься производством,

торговать друг с другом, таким образом зарабатывать

и потихонечку богатеть. А через некоторое время мы

увидим, как импортеры в погоне за потенциальными покупателями

из бывших нищих слоев населения начнут снижать цены,

а отечественные производители в ответ повышать качество.

Вспомним, как хорошо начиналось! Перестройка, Закон

о кооперации, индивидуальная трудовая деятельность,

совместные предприятия... Энергичные люди, радостно

восклицая: "Куй железо, пока Горбачев!", бросились

творить, кто во что горазд. Одни шили куртки, другие

варили джинсы, третьи сколачивали мебель, четвертые

жарили чебуреки, пятые давили семечки и продавали

подсолнечное масло... Мы и глазом моргнуть не успели,

как рынок оказался завален товарами. Да, качество

оставляло желать лучшего, да, сложно было купить валюту,

да, импортный товар оставался дефицитом и стоил очень

дорого, но работал реальный сектор, платились, в подавляющей

массе честно, налоги, заработная плата и прочие вознаграждения

за труд выплачивались нормальным образом, а не через

всевозможные "зарплатные схемы", компенсационные пакеты

и льготные депозиты. Когда же предприниматели встали

на ноги, надели на себя рыжие кожаные куртки, нацепили

золотые браслеты и пересели из "запорожцев" в "девятки"

и "семерки", а самые удачливые - в дышащие на ладан

иномарки, власть не выдержала и решила, что пора давить

их, всех этих "кооперативщиков" и нуворишей. Всех

обложили такими налогами и сборами, что работать законопослушно

стало попросту невозможно - разоришься и дело с концом.

Реальный сектор в области малого бизнеса умер, в области

крупного - превратился в сплошное мошенничество, а

предприниматели были вынуждены начать воровать. А

единожды украв, входишь во вкус, остановиться сложно,

да и стимулов для честного труда не осталось. И вот

ставшие ненавистными "кооперативщики", а вместе с

ними и бывшие "красные" директора превратились в "новых

русских", ездят на новеньких шестисотых "мерседесах",

играют в нереальную экономику, пополняя свои карманы

и банковские счета вполне реальной твердой валютой.

И все мы при этом участвуем в аттракционе "русские

горки". Придется повторяться - хуже гор могут быть

только горы, на которых еще не бывал.

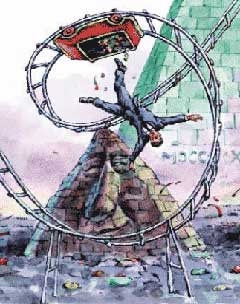

Да что же это за горы такие? А это, уважаемый читатель,

наши любимые пирамиды. Я говорю "любимые". А какой

еще эпитет им дать, если мы с таким завидным упорством

строим их. Помните "МММ", "Хопер", "Русский дом Селенга"

и тому подобное? А банковский кризис в августе 1995

года еще не забыли? Он произошел из-за того, что банки

делали долгосрочные вложения, а ресурсы для них черпали

на рынке краткосрочных межбанковских кредитов - что

это, как не пирамида? ГКО... Ну, про это и говорить

не стоит.

Так

это ж все дела минувших дней, возразят мне. Так

это ж все дела минувших дней, возразят мне.

А вот и нет. Одну очень большую пирамиду все это время

мы строили, строим сейчас и будем строить в связи

с известными политическими событиями еще минимум год,

если, конечно, она раньше не рухнет.

Это пирамида, в которую мы превращаем реальный сектор

экономики.

Вы обратили внимание на то, как удивительно гладко

прошел банковский кризис 98-го года, в результате

которого рухнуло большинство крупнейших системообразующих

банков? Во время банковского кризиса августа 95-го

года потрясение было больше, а ведь тогда пострадали

мелкие и средние банки, которые совершали долгосрочные

вложения, ресурсы черпая на рынке краткосрочных межбанковских

кредитов. Безусловно, огромную роль в 98-м году сыграли

меры, предпринятые государством, а также действия

самих банкиров, которые не разбежались по заграницам,

а занялись переговорами с кредиторами и дебиторами,

реструктуризацией активов и пассивов, созданием бридж-банков

и так далее. И все же впечатление такое, будто финансово-банковский

кризис в 1998 году произошел в одном измерении, а

реальный сектор экономики находится в другом.

В 95-96-м годах сплошь и рядом мы слышали, что такая-то

фабрика, такой-то завод, такое-то предприятие оказались

на грани разорения или разорились потому, что их деньги

пропали в таких-то лопнувших банках. Но в этот раз

таких сообщений не густо. Да, читали мы о том, что

у нефтяной компании "Сургутнефтегаз" завис миллиард

долларов в Онэксимбанке, и видим, что при этом "Сургутнефтегаз"

как был лучшей нефтяной компанией, так лучшей и остался.

Все это говорит о том, что реальный сектор экономики

научился обходиться и обходится без реальных денег.

В основной массе денежные средства, замороженные в

банках, не играли существенной роли в производственных

процессах. Эти деньги, скорее всего, были уже "сливками"

производственной деятельности, предназначались для

потребления, проедания.

Ну, не построил руководитель предприятия еще один

коттедж, подарил любовнице "ауди" вместо обещанного

"мерседеса" и отдыхать поехал не на Лазурный берег,

а в Анталию. Но предприятие-то не остановилось. Как

работало, так и дальше работает, потому что значительная

часть оборота обслуживается не деньгами, а всевозможными

векселями, зачетами и натуральным обменом. А тот небольшой

объем "живых" денег, который все же попадает в реальный

сектор, едва оказавшись на счете конкретного предприятия,

тут же "проедается". То есть они идут на уплату налогов,

коттеджи и круизы, но не в производство.

Смотрим дальше. И года не прошло, как мы дружно заявили,

что практически оправились после кризиса. С чего бы

это?! Ведь в экономике существенных сдвигов не произошло.

Да, воспользовавшись эффектом девальвации рубля, многие

промышленные группы действительно оживились, выросли

объемы сбыта. Но законодатели этим не воспользовались,

не подкрепили наметившиеся положительные тенденции

в экономике созданием благоприятных условий для инвестиций,

для расширения производства. И потому у нас не экономический

потенциал вырос, а просто-напросто за период, прошедший

после 17 августа 98-го года, накопилась новая порция

"живых" денег, которые стало возможно умыкнуть и проесть.

Благодаря этому вновь начали раскупаться новенькие

"иномарки" и элитарные квартиры, ожили туристические

компании, и все мы радостно заявили, что кризис преодолен.

Надолго ли?!

Но

при чем здесь пирамида, зловещим обликом которой давеча

пытался я вас запугать? А вот при чем. Представим

себе, что некое предприятие выпустило некий продукт,

затратив на его производство 80 рублей, а продало

его другому предприятию за 100 рублей. Вроде бы, предприятие

"А" заработало прибыль в размере 20 рублей. Но предприятие

"Б" заплатило 30 рублей "живыми" деньгами, а на оставшиеся

70 рублей выписало десяток векселей по 10 рублей каждый.

Что делает предприятие "А"? Оно расходует заработанную

прибыль, те самые двадцать рублей. Платит из них налоги,

покупает квартиры и машины, отправляет сотрудников

в турне по Европам. Оставшиеся из "живых" денег 10

рублей перечисляет тем своим поставщикам, без которых

ну никак не обойтись и которые ну никак не соглашаются

на расчеты векселями и денежными суррогатами. С остальными

поставщиками предприятие "А" стремится расплатиться

векселями предприятия "Б" или же обещаниями заплатить

позже, оформленными собственными векселями или каким-нибудь

иным способом. Часть векселей предприятия "Б" таким

образом уходит, а часть остается висеть на балансе

предприятия "А". Абсолютно не факт, что предприятие

"Б" когда-нибудь заплатит по этим векселям. И таким

образом постепенно доля неликвидов в балансе предприятия

"А" растет и постепенно вытесняет ликвидные активы.

Спрашивается, что ж это иное, как не пирамида? И когда

доля неликвидов и дебиторской задолженности, не реальной

ко взысканию, достигает критической массы, предприятие

становится банкротом, то есть рушится эта самая пирамидка. Но

при чем здесь пирамида, зловещим обликом которой давеча

пытался я вас запугать? А вот при чем. Представим

себе, что некое предприятие выпустило некий продукт,

затратив на его производство 80 рублей, а продало

его другому предприятию за 100 рублей. Вроде бы, предприятие

"А" заработало прибыль в размере 20 рублей. Но предприятие

"Б" заплатило 30 рублей "живыми" деньгами, а на оставшиеся

70 рублей выписало десяток векселей по 10 рублей каждый.

Что делает предприятие "А"? Оно расходует заработанную

прибыль, те самые двадцать рублей. Платит из них налоги,

покупает квартиры и машины, отправляет сотрудников

в турне по Европам. Оставшиеся из "живых" денег 10

рублей перечисляет тем своим поставщикам, без которых

ну никак не обойтись и которые ну никак не соглашаются

на расчеты векселями и денежными суррогатами. С остальными

поставщиками предприятие "А" стремится расплатиться

векселями предприятия "Б" или же обещаниями заплатить

позже, оформленными собственными векселями или каким-нибудь

иным способом. Часть векселей предприятия "Б" таким

образом уходит, а часть остается висеть на балансе

предприятия "А". Абсолютно не факт, что предприятие

"Б" когда-нибудь заплатит по этим векселям. И таким

образом постепенно доля неликвидов в балансе предприятия

"А" растет и постепенно вытесняет ликвидные активы.

Спрашивается, что ж это иное, как не пирамида? И когда

доля неликвидов и дебиторской задолженности, не реальной

ко взысканию, достигает критической массы, предприятие

становится банкротом, то есть рушится эта самая пирамидка.

Подумаешь, возразят мне, ну и станет какое-то предприятие

банкротом! Да пес с ним! Мы теперь грамотные, знаем,

чем банкротство кончается. Публичными торгами и сменой

владельца. Это даже хорошо - глядишь, новый собственник

окажется более рачительным хозяином.

Так-то оно так. Но не забывайте, что, во-первых, эти

процессы происходят в масштабах всего государства.

А во-вторых, и это самое главное и ужасное, именно

по такого рода схемам работают наши "естественные

монополии".

Более того, эти схемы бывают намного круче. Вот пример.

Стоит себе на берегу реки Ухи славный город Уходранск.

А на центральной площади города в недавно построенном

ультрасовременном здании расположен "Уходранскоблгаз",

представляющий собой, как мы понимаем, кусочек "Газпрома".

В соседнем поселке Уходранчок стоит мартеновская печь,

которая топится газом, а селяне, используя жар, что-то

такое там плавят и производят. При этом за газ уходранчокский

завод не платит: во-первых, не хочется, а во-вторых,

и денег-то особо нет. Директору "Уходранскоблгаза"

это надоедает, и он ставит ультиматум: или платите

2 миллиона, которые вы задолжали, или отключу газ.

Печурка ваша остановится и тогда, сами знаете, вам

будет легче новую построить, чем вновь старую печь

запустить. Тут поднимается большая буча. Сам уходранский

губернатор грозит директору "Уходранскоблгаза": не

смей! А то ведь в Уходранчоке и делать-то больше нечего,

как на той печурке что-то плавить. И ежели селян такого

удовольствия лишить, то и работать им будет негде,

спровоцируется социальный взрыв. Так что, давай-ка,

директор "Уходранскоблгаза", думай масштабно, мысли

по-государственному и ищи компромисс с уходранчок-

ским заводиком. И тогда директор "Уходранскоблгаза"

соглашается простить заводику 50% долга. Но это означает,

что 1 миллион рублей "Уходранскоблгаз" должен списать

на убытки. А этого директору "Уходранскоблгаза" делать

ни в коем случае не хочется. Зачем ему убытки? Он

же хочет платить своим сотрудникам премии, посылать

их отдыхать на курорты, опять-таки и головное предприятие

за убытки по головке не погладит. И директор "Уходранскоблгаза"

говорит: ладно, уломали. Готов подавать газ и дальше

на вашу печурку при условии, что вы мне заплатите

1 миллион чем-нибудь приемлемым, то есть либо деньгами,

либо бумагами, в обозримом будущем превращающимися

в "живые" деньги, а еще на 1 миллион принесете хоть

черта в ступе, лишь бы мне свой баланс закрыть без

убытков.

И тогда уходранчокский заводик бежит на рынок ценных

бумаг, покупает там за восемьсот тысяч вексель самого

"Газпрома" или "Сбербанка" с номиналом в 1 миллион

рублей со сроком погашения через полгода, а еще на

миллион рублей рисует векселя фирмы "Рога и копыта"

с таким сроком погашения, за который директор "Уходранскоблгаза"

успеет преспокойно помереть. И этими векселями погашается

долг заводика за потребленный газ.

Представляете,

сколько таких векселей "рогов и копыт" накопилось

в активах "естественных монополий"? Это же гигантская

пирамида! И надежда, что она не рухнет, зиждется на

том, что кирпичиками для ее построения служат не только

ограниченные денежные запасы, как в случае с МММ и

ГКО, а природные ресурсы. И пока реки текут и вырабатывают

электричество, пока древние тропические леса, оказавшиеся

в результате космических катаклизмов в недрах Крайнего

Севера, продолжают гнить, превращаясь в нефть и газ,

теплится эта надежда. Представляете,

сколько таких векселей "рогов и копыт" накопилось

в активах "естественных монополий"? Это же гигантская

пирамида! И надежда, что она не рухнет, зиждется на

том, что кирпичиками для ее построения служат не только

ограниченные денежные запасы, как в случае с МММ и

ГКО, а природные ресурсы. И пока реки текут и вырабатывают

электричество, пока древние тропические леса, оказавшиеся

в результате космических катаклизмов в недрах Крайнего

Севера, продолжают гнить, превращаясь в нефть и газ,

теплится эта надежда.

Для того чтобы прекратить порочную практику построения

пирамид, необходимо срочно сделать экономику денежной,

произвести ремонетизацию, выражаясь проще, сделать

так, чтобы экономика насытилась "живыми" деньгами.

Кажется, это очевидно, но тем не менее у этой идеи

имеются противники. Насыщение экономики "живыми" деньгами,

говорят они, приведет к тому, что все эти деньги окажутся

на валютном рынке, и курс доллара подскочит до заоблачных

высот.

С одной стороны, они не правы. Мы уже отмечали, что

наши предприятия на удивление легко пережили банковский

кризис 98-го года, и поняли, что произошло это потому,

что они научились обеспечивать производственный оборот

без реальных денег. То есть им не хватает как раз

тех денег, которые нужны для обслуживания производства,

а не для того, чтобы бросить их на закупку долларов.

Но с другой стороны, они правы, потому что на сегодняшний

день экономика наша такова, что как только в ней появятся

"живые" деньги, их тут же слямзит тот, кому они первому

попадутся в руки. Этим счастливчиком может оказаться

кто угодно. Налоговый инспектор, который отберет все

деньги в бюджет, и вы еще должны ему останетесь. Хозяин,

который опять собирается в Париж, у которого появилась

новая пассия, еще не охваченная шиншилловой шубой,

и который прекрасно знает, что его предприятие и без

денег работает прекрасно. В конце концов, деньги могут

растащить просто менеджеры, которые не хотят, чтобы

уровень их жизни намного отставал от уровня жизни

собственника вверенного им предприятия.

Разрешение этого противоречия заключается в том, как

именно будет осуществлена ремонетизация. Если государство,

собравшись однажды с духом и то ли распродав очередную

часть своего имущества, то ли напечатав недостающую

порцию дензнаков, заплатит по своим долгам, насытив

таким образом экономику деньгами, ничего хорошего

не выйдет. Реализуется сценарий, при котором деньги

утащит тот, кто первый их захапает. И всему виной

существующая система налогообложения. В журнале "Эксперт"

№ 44 за 1999 год в статье "Фискальное танго" приведены

интересные цифры. Если взять нерентабельно работающее

предприятие и принять за 100% сумму средств, остающихся

у него после расчетов с поставщиками, то окажется,

что государству оно должно будет заплатить 124% от

этой суммы. Получается, что если обеспечить такое

предприятие полностью "живыми" деньгами, то в первый

же квартал налоги, если их честно платить, сожрут

все. В следующем квартале у предприятия опять не хватит

денежных средств на оплату сырья и материалов. И оно

к тому же опять окажется в должниках перед бюджетом.

Если же предприятие работает рентабельно с чистой

прибылью в 17% (пример из той же статьи журнала "Эксперт"),

то у него налоги съедают 66% денежных средств, остающихся

после расчетов с поставщиками сырья и материалов.

А на зарплату, закупку нового оборудования, НИОКР

останется только 34%. Авторы статьи делают справедливый

вывод: наша налоговая система является важнейшим фактором

изъятия из обращения "живых" денег и роста неплатежей.

В этой ситуации сколько ни насыщай экономику деньгами,

они тут же будут исчезать в неизвестном направлении,

и этот процесс будет сопровождаться инфляцией, одним

из проявлений которой будет и рост курса доллара.

Но

если ремонетизация будет сопровождаться налоговой

реформой, направленной на оживление экономики, а вполне

возможно, что разумная налоговая политика сама вызовет

ремонетизацию, картина сложится совсем иная. Оживет

реальный сектор. Рачительный хозяин, прежде чем проесть

прибыль своего предприятия, подумает, а не оставить

ли деньги в обороте, не вложить ли их в развитие,

с тем чтобы через некоторое время заработать еще больше

денег. Иностранные инвесторы, увидев, что наша экономика

начала работать по нормальным и всем понятным правилам,

вернутся - никуда они не денутся - на российский рынок.

И приток иностранного капитала станет мощным фактором

повышения стабильности курса рубля. А в результате

и государство в абсолютном значении соберет больше

денег. Но

если ремонетизация будет сопровождаться налоговой

реформой, направленной на оживление экономики, а вполне

возможно, что разумная налоговая политика сама вызовет

ремонетизацию, картина сложится совсем иная. Оживет

реальный сектор. Рачительный хозяин, прежде чем проесть

прибыль своего предприятия, подумает, а не оставить

ли деньги в обороте, не вложить ли их в развитие,

с тем чтобы через некоторое время заработать еще больше

денег. Иностранные инвесторы, увидев, что наша экономика

начала работать по нормальным и всем понятным правилам,

вернутся - никуда они не денутся - на российский рынок.

И приток иностранного капитала станет мощным фактором

повышения стабильности курса рубля. А в результате

и государство в абсолютном значении соберет больше

денег.

Так, может, вы думаете, что эти или иные разумные

меры, способные оздоровить экономику, будут приняты

со дня на день и посему на вопрос, прозвучавший в

начале статьи, - "что нас ждет в ближайшем будущем?",

можно получить радужный ответ? Увы, господа, увы.

Почту за счастье, если окажусь не прав, но осмелюсь

вас огорчить. Еще раз повторю: ничего нового нас не

ждет. По крайней мере, в ближайший год. Впереди выборы,

и пока они не пройдут, никто не рискнет проводить

какие-либо экономические реформы, потому что всем

нужны деньги и получить их предпочтут по накатанной

схеме. Поэтому, по крайней мере, еще полгода мы и

дальше будем катиться вниз. Некоторое время этого

можно не замечать, а может быть, нам даже будет казаться,

что мы поднимаемся вверх - благодаря росту цен на

нефть на мировом рынке. Но рано или поздно мы ухнем

в новую пропасть. И поскольку по объективным причинам

новый срыв неизбежен, его попытаются режиссировать.

Логика простая: раз все равно упадем, так лучше это

падение спланировать заранее и произвести самим, да

еще таким образом, чтобы, во-первых, банально заработать,

скажем, на том же скачке валютного курса, во-вторых,

не потерять в политическом весе. Помимо этого, я не

удивлюсь, если мы станем свидетелями появления какой-нибудь

новоиспеченной пирамиды. Ну, например, какой-нибудь

государственный фонд, отчисления в который носят обязательный

характер, вдруг начнет (безусловно, в целях повышения

собираемости сборов) выпуск векселей или иных ценных

бумаг, благодаря которым заработает схема взаимозачетов,

позволяющая уводить часть причитающихся фонду денег

в неизвестном направлении. Так что, стоит готовиться

к худшему. Но, конечно же, надеясь на лучшее.

e-mail:

leport@online.ru

|

|

|

|

|

|

|

|