«Так дальше жить нельзя!» – подведёт историческую черту Михаил Горбачёв после своего избрания на пост Генерального секретаря ЦК КПСС в марте 1985 года.

В апреле, выступая на пленуме ЦК КПСС, он объявит о необходимости реформирования системы под лозунгом ускорения социально-экономического развития страны.

«Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем», скажет Горбачёв через месяц на встрече с активом Ленинградского горкома партии.

Призывая каждого начать перестройку с себя, он не мог предположить, как это отразится на его собственной жизни и карьере и как этот призыв навсегда изменит жизнь людей в СССР и за его пределами.

Учителя, инженеры, научные работники, экономисты и студенты – все, кто были далеки от политики, вдруг в одночасье окажутся вовлечены в бурные политические события в стране. Самых активных и неравнодушных эта волна вынесет на новые позиции и откроет неожиданные жизненные перспективы. Яркий пример того – биографии членов «Яблока».

Их воспоминания о том, как они встретили Перестройку, мы собрали в этом тексте.

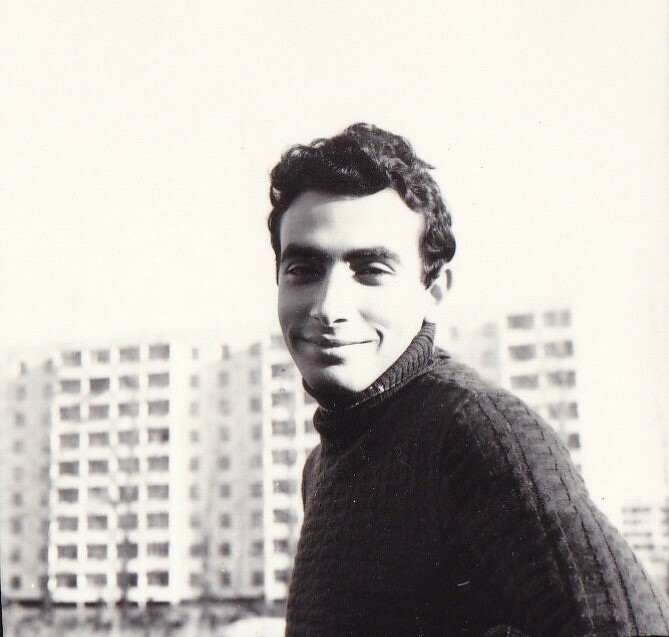

Николай Рыбаков

Муниципальный депутат в Санкт-Петербурге (2000-2008), глава администрации МО «Гражданка» (2006-2008), руководитель эколого-правозащитного центра «Беллона» (2008-2016), зампред Петербургского «Яблока» (2009-2017), главный редактор «Беллона.ру» (2010-2015), главный редактор журнала «Экология и право» (2014-2015), член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» (2011-2017), заместитель председателя партии (2015-2019), председатель партии

Первоклассник Коля Рыбаков 2 сентября 1985 года. Фото: личный архив

В 1985 году, когда Горбачёв стал новым руководителем СССР, мне было 6 лет. Думал я тогда не о политике. Я собирался в школу – в сентябре я пошёл в первый класс. Поэтому сам апрельский пленум я пропустил. Но уже XXVII съезд КПСС ворвался в мою жизнь со всей коммунистической стремительностью. Утром 26 февраля 1986 года наша классная руководительница Нина Викторовна Грибкова объявила: «Уважаемые товарищи первоклассники, сегодня нам, как и всей стране, предстоит присоединиться к важному событию». Мы нестройными парами направились в соседний кабинет – это была наша любимая игровая, в которой находился единственный в школе телевизор. Молодые советские граждане расположились полукругом и принялись внимать выступающим. Мы теперь были в курсе, что наступила гласность и нужна демократизация. Что это всё такое, нам ещё предстояло узнать.

Николай Рыбаков 24 апреля 2025 года пишет этот текст. Фото: пресс-служба «Яблока»

Страна же пока оставалась советской – через некоторое время меня приняли в октябрята, потом в пионеры. Я успел побывать членом районного совета пионерской организации от нашей школы. И главное, что запомнил, что почти всё пионерско-комсомольско-коммунистическое было уже фальшиво. На собраниях мы регулярно слушали выступления «видевших Ленина» (школа была в революционном Выборгском районе Ленинграда, и поэтому свидетелей Ленина было довольно много, хотя и преклонного возраста). Слушали – это сильно сказано – они выступали, а зал страдал: когда же это закончится? Главной задачей нашей школьной пионервожатой Ани Морозовой (о которой у меня сохранились исключительно тёплые воспоминания) было вовремя снять с бюста Ленина очередную жвачку или оттереть что-то там написанное. Никакого сакрального трепета не осталось.

Потом, конечно, я часто видел этого необычного человека по телевизору. На фоне брежневских старцев вдруг появился бодрый, обаятельный, живой лидер государства, который встречался с людьми на проходных предприятий, на улицах городов. Пожимал гражданам руки и шутил.

Мы жили в эпоху перемен. И я начинал понимать, что если ты хочешь, чтобы перемены были правильными, то в этом процессе нужно участвовать самому.

Михаил Горбачёв на съезде «Яблока» в 1996 году за трибуной и в кулуарах. Фото: Николай Рыбаков

Через 10 лет я встретил Горбачёва уже на другом съезде, совсем не похожем на тот, мартовский. Это был съезд «Яблока» в 1996 году. Годом ранее, на 1-м курсе института, я пришёл в партию, и чуть ли не первым моим начинанием было попросить Дмитрия Сергеевича Лихачёва, с которым в Петербурге мы жили по соседству, сделать обращение к съезду «Яблока». На тот же съезд Григорий Явлинский пригласил Михаила Горбачёва.

Потом мы встретились на праздновании его дня рождения в 2018 году. Я подошёл и сказал: «Спасибо Вам». Он ответил что-то в духе: «И вам тоже».

Лев Шлосберг

Руководитель Псковского «Яблока» (1996-2023), главный редактор газеты «Псковская губерния» (2000-2013), лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России» (2011), депутат Псковского областного Собрания депутатов (2011-2015, 2016-2021), член Федерального политкомитета «Яблока», заместитель председателя партии

Весной 1985-го я был студентом выпускного курса исторического факультета Псковского пединститута, в ежедневном режиме завершал дипломную работу по крепостным сооружениям Пскова XVII-начала XVIII вв. и ждал выпускных экзаменов.

10 марта умер Черненко, и это было настолько ожидаемо, что третий подряд вопрос о том, кто будет следующим генсеком, стал рутинным. Кого-то назначат. Мы знали, что следующим генсеком станет председатель комиссии по похоронам усопшего, такая странная была традиция.

Публикуется состав похоронной комиссии. Председатель: М. С. Горбачёв. И я сразу вспомнил его визит в Великобританию и встречу с Маргарет Тэтчер, во время которой Горбачёв по-человечески улыбался. Интересное решение, подумал я.

А потом были похороны Черненко, и студентов согнали в актовый зал института – смотреть тусклую церемонию по чёрно-белому телевизору, который установили на сцене. Было очень скучно, мобильников тогда не было, несколько сотен человек переговаривались, читали книжки и конспекты, кто-то дремал.

Телевизор был включён на полную мощность, и не слышать звук было невозможно. Заговорил Горбачёв, и я, не вслушиваясь в слова, вдруг услышал эмоцию: он волновался. Стоявший на трибуне мавзолея между застывших фигур с бесстрастными лицами будущий руководитель страны волновался. Однако, подумал я. Это что-то новое.

Так началось моё и не только моё новое время. Я собирался сдать экзамены, начать работать (тогда ещё не было решено окончательно, где именно, но не в Пскове) и уйти в армию, а после армии вернуться в Псков. Дальше планов не было. О занятии политикой я тогда не думал.

Эмилия Слабунова

Заслуженный учитель России, замдиректора (1992-1999), директор (1999-2013) лицея №1 в Петрозаводске, преподаватель системы повышения квалификации работников образования (1999-2013), депутат Петрозаводского городского совета (2001-2003), депутат Законодательного Собрания Республики Карелия с 2011 года, председатель партии (2015-2019), член Федерального политкомитета «Яблока»

Эмилия Слабунова с дочерью Анастасией

В 1985 году было пять лет, как мы жили в Петрозаводске, приехав сюда по распределению мужа после окончания университета. Я преподавала общественные дисциплины в Петрозаводском строительном техникуме. В семье было двое маленьких детей. Жили в общежитии молодых специалистов в корпусе бывшего пионерлагеря, 12 семей на общей кухне. Несмотря на бытовые трудности, дефицит в магазинах, провозглашённые перестройка, ускорение и гласность создавали ощущение грядущего обновления, свободы, открывающихся перспектив. Это было необыкновенное ощущение!

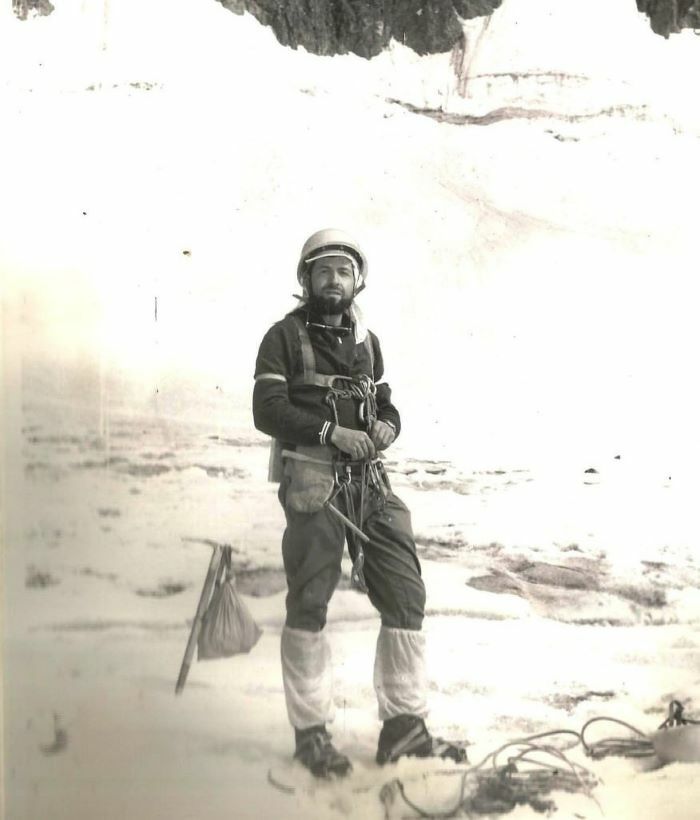

Борис Вишневский

Депутат Московского райсовета Санкт-Петербурга (1990-1993), обозреватель «Новой газеты» (с 2001), лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России» (2010), депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2011-2024), член Федерального политкомитета «Яблока», заместитель председателя партии

Борис Вишневский на Тянь-Шане, 1985 год

В 1985 году мне было тридцать лет, я был математиком, работал ведущим инженером в НИИ, разрабатывал алгоритмы обработки информации для самолётных навигационных систем, ездил на лётные испытания, заканчивал кандидатскую диссертацию и параллельно занимался альпинизмом, читал фантастику, сочинял и пел бардовские песни. Всё, как полагалось интеллигенту-технарю той эпохи. Свою жизнь дальше представлял исключительно в науке, хотел потом стать доктором наук, заведовать лабораторией или отделом. Перестройку встретил с воодушевлением – как глоток свежего воздуха в душной комнате. Перед её началом я, как и очень многие, был уверен, что жизнь в стране будет такой же ещё очень долго и принципиально ничего не изменится: нельзя будет ни свободно говорить, что думаешь, ни смотреть и читать, что хочешь, ни путешествовать по миру, и всегда будет одна правящая партия и одинаковые по смыслу передачи по всем каналам телевидения и статьи во всех газетах. А потом вдруг всё это начало меняться, и выяснилось, что несогласие с властями не наказуемо, что по телевидению можно слушать разные точки зрения и что руководитель страны – живой человек, а не памятник самому себе.

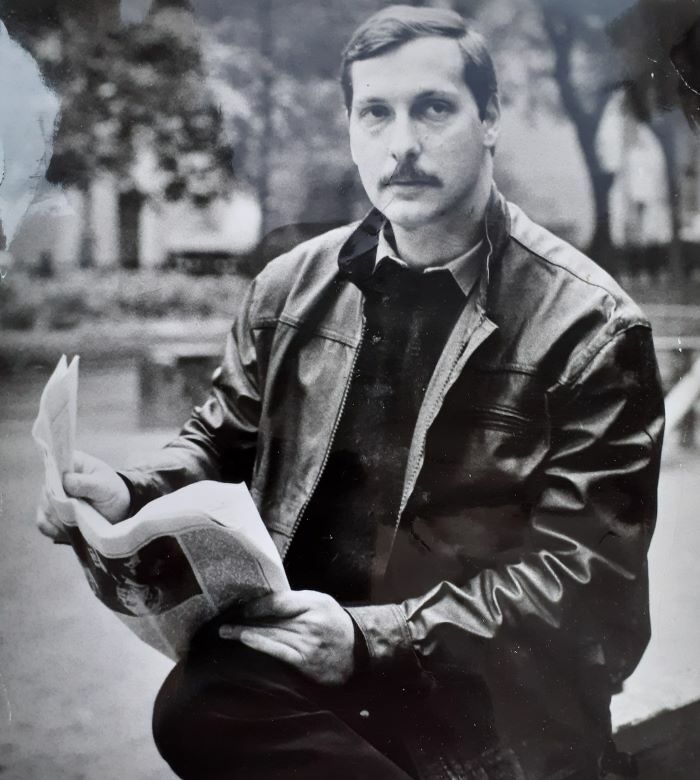

Александр Шишлов

Депутат Ленинградского городского Совета народных депутатов (1990-1993), депутат Государственной Думы РФ (1995-2003), советник Постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене (2005-2012), Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге (2012-2021), депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (с 2021), координатор Федерального политкомитета «Яблока»

В 1985 году я был «молодым учёным», недавно защитившим диссертацию по специальности «математическая кибернетика», работал в ЦНИИ робототехники и занимался прикладными проектами. И хотя проекты, в которых я участвовал, казались современными (например, некоторые системы космического корабля «Буран»), мне было очевидно, что даже в такой сфере царит «эпоха застоя». Поэтому в моих планах тогда было возвращение от прикладной науки к фундаментальной, академичеcкой. Об участии в политике тогда и не думал. Но неожиданно в нашу жизнь пришёл Михаил Горбачёв. Я помню, как в мае 1985 года Михаил Сергеевич приехал в Ленинград, встречался с людьми прямо на улице, лицом к лицу. А вечером мы с друзьями смотрели по ТВ эти живые, человеческие разговоры, и именно тогда возникло ощущение возможности перемен, предчувствие свободы…

Валерий Борщёв

Соучредитель Христианско-демократического Союза России (1989), депутат Моссовета (1990-1993), депутат Государственной Думы РФ (1994-1999), председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (2009-2013), сопредседатель Московской Хельсинкской группы (2019-2023), сопредседатель партийной Правозащитной фракции, член Федерального политкомитета «Яблока»

Валерий Борщёв и священник Глеб Якунин в посёлке Ыныкчан, 1985 год

1985 год – это 10 лет моего знакомства с А. Д. Сахаровым и моей диссидентской деятельности. Я работал в «Комсомольской правде», «Советском экране» зав. отделом, членом редколлегии. После моего выхода из КПСС в 1978 году я оказался в театре на Таганке в должности пожарного, потом было издательство «Медицина». Работая там в 85-м, я поехал в ссылку к Глебу Якунину в Ыныкчан в Якутию. Глеб передал мне от Анатолия Марченко, с которым он сидел в одном лагере, книгу для Ларисы Богораз, что я и сделал. Всё это привело в гнев КГБ, куда меня вызвали и допрашивали долгое время. В итоге мне сделали предупреждение, что, если я не прекращу свою деятельность, меня посадят по 70-й статье УК РСФСР. Но я не собирался прекращать свою деятельность. У меня были тесные связи с западными СМИ, в частности, с Би-би-си, куда я сообщал о нарушениях прав человека в СССР. А потому я спокойно ждал ареста. Но тут умер Черненко, и к власти пришёл Горбачёв.

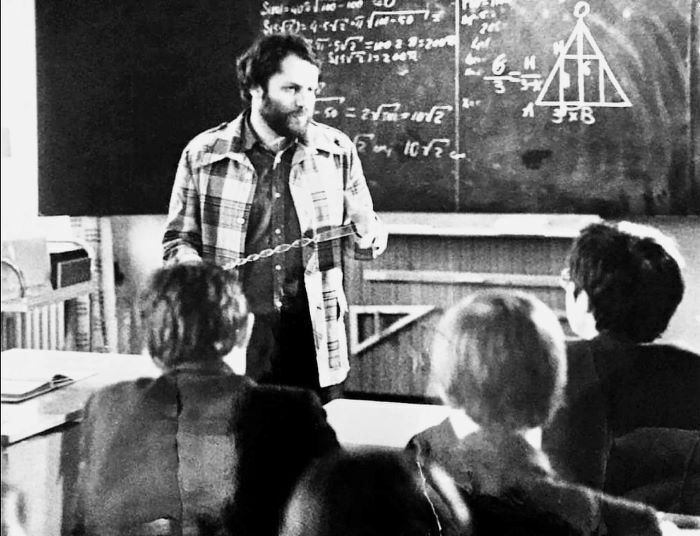

Евгений Бунимович

Заслуженный учитель России, поэт, депутат Московской городской Думы (1997-2009, 2019-2024), Уполномоченный по правам ребенка в Москве (2009-2019), лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат премии Союза журналистов России за цикл статей о школе в «Новой газете», член Федерального политкомитета «Яблока»

Евгений Бунимович на уроке в экспериментальной гимназии №710 в Москве

Я плохой провидец. В 1985 году я преподавал в школе математику, стараясь поддерживать в учениках ростки здравого смысла и чувства собственного достоинства. Писал стихи, общаясь в кругу московского литературного андеграунда, не ждал никаких перемен, полагая и впредь держаться подальше от окружающего идеологического абсурда, который, казалось, навсегда. Неожиданное появление Горбачёва, первые его попытки открытого общения с людьми вызвали скорее чувство изумления, чем надежды. Но пошли публикации прежде запрещённых книг, которые до того читались тайно, по ночам, в самиздате. И я сказал жене, жаловавшейся на пустые полки в магазинах: «Для меня главное уже состоялось, а колбаса не появится никогда». И опять ошибся в предсказаниях. А теперь вот новый поворот – и колбасы полно, и снова появились запрещённые книги. Я ж говорю – я плохой провидец.

Светлана Ганнушкина

Учредитель и председатель Комитета «Гражданское содействие» (с 1990), учредитель и сопредседатель миротворческой Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших в зоне Карабахского конфликта (1995), руководитель Сети «Миграция и Право» в правозащитном центре «Мемориал» (с 1996), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2002-2012), лауреат Альтернативной Нобелевской премии «За правильный образ жизни» «Right Livelyhood Award» (2016), член Федерального политкомитета «Яблока»

Учредитель и председатель Комитета «Гражданское содействие» (с 1990), учредитель и сопредседатель миротворческой Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших в зоне Карабахского конфликта (1995), руководитель Сети «Миграция и Право» в правозащитном центре «Мемориал» (с 1996), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2002-2012), лауреат Альтернативной Нобелевской премии «За правильный образ жизни» «Right Livelyhood Award» (2016), член Федерального политкомитета «Яблока»

В 1985 году я преподавала математику в Историко-архивном институте, который позже стал РГГУ. Всего я там проработала 30 лет – с 1970-го по 2000-й год. Перестройка дала нам возможность преобразовать программы и методы обучения в современные. Неожиданно возник спрос на требовательных и неподкупных преподавателей. Меня стали включать в разные комиссии, это было забавно. А возможность творчески работать профессионально очень радовала и вдохновляла. Со своими студентами я много говорила не только о математике. Мы устраивали беседы о поэзии и поэтах предреволюционного времени. Это был разговор о стране и жизни. Я приглашала много раз Евгения Борисовича Пастернака, который упоминает об этом в своих воспоминаниях как о призраке снятия запрета с имени его отца.

Но свобода всегда не только для добра, но и для зла. Вышли наружу долго подавляемые и неразрешённые межэтнические конфликты. Они переросли в вооружённые столкновения. В 1989 году я поехала в Баку, чтобы понять, что думает интеллигенция Азербайджана о произошедшем в Сумгаите и о конфликте в целом. Там я увидела первых беженцев: азербайджанцев из Армении. Я записала целую тетрадь интервью, которые не решаюсь опубликовать полностью до сих пор. Эта поездка решила мою судьбу: в любом конфликте моё место на стороне страдающих от него людей, с какой бы стороны они ни были. Скоро потоки беженцев хлынули в Москву. Это были армяне из Азербайджана. Несколько человек познакомились в процессе попыток помочь им – так появился Комитет «Гражданское содействие».

Алексей Арбатов

Депутат Государственной Думы РФ (1993-2003), заместитель председателя партии (2001-2008), академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, член Федерального политкомитета «Яблока»

В 1985 году я работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии Наук СССР. За два года до того защитил докторскую диссертацию, стал руководителем группы исследователей проблем разоружения. Дочка училась в первом классе. Перестройку поначалу всерьёз не воспринял – было слишком много болтовни и мало смысла. Но во внешней политике вскоре произошли реальные положительные сдвиги, особенно после саммита СССР-США в Женеве, а через год – в Рейкьявике. Последовали крупные прорывы в деле укрепления мира и разоружения, что напрямую вовлекло и меня. А потом пришла гласность, начались серьёзные перемены внутри страны. Я был полон сил, планов и оптимизма, но, конечно, не мог представить себе масштабов и драматизма будущей «движухи». Уверен, что в этом я был не одинок.

Евгений Гонтмахер

Заместитель министра социальной защиты населения РФ (1993-1994), начальник департамента социального развития аппарата Правительства РФ (1999-2003), вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (2003-2006), заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН (2009-2018), член Федерального политкомитета «Яблока»

В 1985 году я работал старшим научным сотрудником Центрального экономического научно-исследовательского института (ЦЭНИИ) при Госплане РСФСР. Избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС Михаила Горбачёва придало небольшой оптимизм моей и моих коллег жизни, хотя бы потому что он был неслыханно молодой, а значит в противовес своим предшественникам имел физический шанс хоть что-то изменить. А менять нужно было многое – я это чувствовал, потому что наш институт занимался прикладными исследованиями, мы часто выезжали в глубинку, объездив практически всю Россию. Дальнейшие события мой оптимизм укрепили из-за объявления гласности. Многие результаты наших исследований – отнюдь не радостные – можно было не просто опубликовать в таких «прожекторах перестройки» как «Московские новости» и «Российская газета», но и обсуждать, не оглядываясь на ещё недавние запреты. Ожидания становились всё более оптимистическими, что лично для меня подтвердилось фактом развала СССР.

Григорий Явлинский

Заместитель председателя Совета министров РСФСР (1990), основатель «Яблока» (1993), депутат Государственной Думы РФ (1993-2003), депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2011-2016), кандидат в президенты России (1996, 2000, 2018), председатель Федерального политкомитета «Яблока»

Во второй половине 1985 года я работал заместителем начальника Сводного экономического отдела Госкомтруда СССР. Четыре предыдущих года жизни вместили в себя многое: мою научную работу в НИИ труда, обосновывающую вывод о том, что в совершенствовании советской экономики тупик и без коренной перестройки перспективы нет, жёсткую критику начальства, допросы в районном КГБ – «кто просил такое написать?», изъятие рукописей, внезапный ложный медицинский диагноз «кавернозный туберкулёз лёгких в тяжёлой стадии», попытка операции и моё бегство из больницы, повторная госпитализация и долгие месяцы изоляции.

Но в марте 1985-го к власти пришёл Михаил Горбачёв, и многое начало меняться. Меня выпустили из больницы. Из повседневной жизни начал уходить страх. Появилась возможность вслух говорить, что думаешь. За это не только не арестовывали, не сажали в тюрьму, но и не увольняли с работы и даже не исключали из партии. Люди стали чувствовать себя свободными. День за днём всё больше менялась общественная атмосфера, будто воздух стал другим. Перестройка тогда ещё не называлась Перестройкой. Но те, кто был прижат к стенке в её преддверии, почувствовали её первой. Это был ещё не ветер свободы – скорее ощущение надежды, что можешь быть собой и говорить вслух, что думаешь.

Так началась моя новая жизнь. Из мрака несвободы, в которой мы были долгие годы, появился выход на путь без страха и лжи, который привёл к перспективе свободной России, созданию программы «500 дней», партии «Яблоко» и к тем, кто все эти десятилетия борется за свободу и достоинство человека в нашей стране. К сожалению, далеко не всё получилось… История ответит – почему.