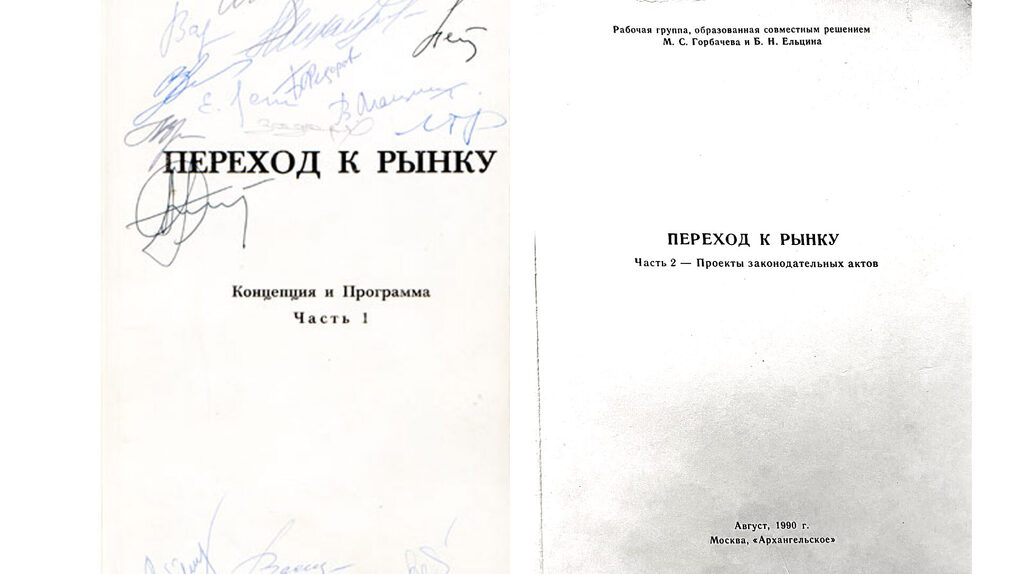

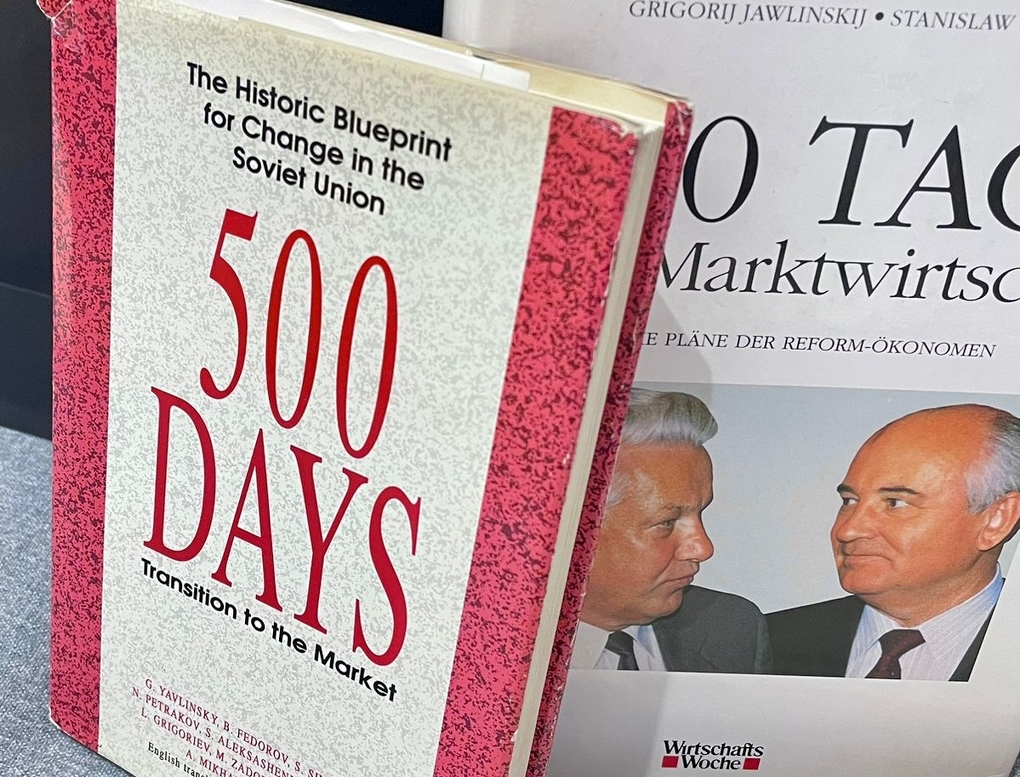

В этом году программе «500 дней» исполнилось 35 лет. К 1990 году, когда эта программа появилась, советская экономика находилась в состоянии серьезного кризиса: плановая система переставала работать, экономика теряла управляемость, дефицит охватывал практически все сферы жизни, а у людей стремительно угасала вера в то, что привычная система способна обеспечить элементарное благополучие. При этом в стране происходили серьезные перемены, появились элементы демократии, зарождалась свобода слова.

Григорий Явлинский, возглавлявший тогда отдел экономических реформ в аппарате Совета министров СССР, предложил план последовательного перехода от командной экономики к рыночной. Это была единственная комплексная программа трансформации, проработанная от первых шагов и содержащая долгосрочные цели. Другой подобный проект так и не появился.

Догматизм советских руководителей, которые не могли представить себе никакой другой экономики, кроме плановой, непонимание перспективы, растущая конкуренция между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным, а также предельная близорукость западных лидеров — все это вместе не позволило реализовать программу «500 дней». И это, несмотря на то, что программа получила очень высокую профессиональную оценку мирового экспертного и научного сообщества.

Однако рассматривать «500 дней» стоит не изолированно, а как часть более широкого замысла Явлинского, который включал также программу интеграции советской экономики в мировую — «Согласие на шанс», задуманную как аналог плана Маршалла, и проект Экономического договора между союзными республиками, призванный закрепить общее экономическое пространство и сохранить связи между республиками. Эти три элемента — внутренняя реформа, внешняя интеграция и новая форма экономического союза — составляли единую стратегию выхода из кризиса и движения в будущее.

Отказ от этой идеи — связать обретающие независимость страны экономическими интересами и не допустить раскола и столкновений — из сегодняшнего дня видится не просто упущенным шансом, а фатальной ошибкой, обернувшейся трагическими событиями сегодняшнего дня.

— Григорий Алексеевич, в чем заключалась главная идея программы «500 дней»?

— По сути, появление частной собственности как фундамента экономики — это принципиальное изменение всей политической системы. Главная идея заключалась в том, как от распадающейся плановой экономики перейти к эффективной рыночной системе. Смысл был в разработке профессиональной программы перехода — шаг за шагом, без обвала, с сохранением управляемости всем процессом, а главное — без трагических потерь в жизни большинства граждан. Речь шла о наделении очень значительного числа граждан реальной частной собственностью, о максимальной поддержке личной предпринимательской инициативы, о создании конкурентной среды, о принципиально новом материальном и ресурсном обеспечении, о построении принципиально новой банковской и финансовой системы, о постепенном прекращении вмешательства в экономику бюрократии, партии и государственного аппарата. Была разработана специальная система мер, чтобы избежать экономического и социального шока. Реформы предполагались очень глубокие и радикальные, и потому перспектива профессионально просматривалась примерно на полтора года, поэтому план назывался сначала «400 дней», а потом, с легкой руки Ельцина, «500 дней». В ходе реализации этой программы предполагалось подготовить следующий этап продвижения к современной эффективной экономике.

— Название «500 дней» со временем стало нарицательным — теперь всякий раз, когда речь идет о планах с конкретным временным горизонтом, вспоминают именно вашу программу. Как родилась идея придать реформе временное измерение — расписать ее шаг за шагом, день за днем?

— Сначала я структурировал программу по экономическим блокам — что нужно сделать в финансах, материально-техническом обеспечении, ценообразовании и т.д. В конце 1989-го — начале 1990-го года я передал этот документ [председателю Совета министров СССР] Николаю Ивановичу Рыжкову. Он представил его на совещании у [генерального секретаря ЦК КПСС Михаила] Горбачева. Советники Горбачева — Петраков, Шаталин и другие — встретили программу в штыки и раскритиковали. Николай Рыжков болезненно воспринял критику экспертов.

— А когда, по вашему замыслу, должна была завершиться трансформация плановой экономики в рыночную?

— Первые полтора года были рассчитаны на то, чтобы запустить сам переход. Это был период формирования новых правил и институтов. Полная же трансформация заняла бы больше времени — возможно, еще несколько лет. Трудно сказать конкретнее. Только тогда могла бы сложиться полноценная эффективная рыночная система. Но именно в первые 500 дней предполагалось создать механизмы, которые позволили бы пройти начальный этап без катастроф и трагических потрясений — без резкого роста цен (гиперинфляции), без массовой безработицы и падения уровня жизни.

— У правительства Рыжкова тоже была своя программа — «Основные направления перевода экономики СССР на рыночные отношения». Чем ее подход отличался от вашего?

— Это была модификация планового подхода: командное управление экономикой с помощью Госплана, Госснаба, но при этом с расширением сферы кооперативов. Программы Рыжкова и [академика, члена Президентского совета СССР Евгения] Примакова исходили из сохранения плановой системы, максимум — допускали ее модернизацию. Даже в 1991 году, когда все уже рушилось, других комплексных программ не появилось. Были отдельные меры и предложения, но единого документа, описывающего сам переход, просто не существовало. По сути, ни о каких реальных альтернативах глубокого, структурного и необратимого перехода от советской плановой экономике к рыночной экономике, кроме программы «500 дней», мне неизвестно до сих пор.

— Все эти функционеры — Рыжков, советники Горбачева, академики — люди неглупые. Они ведь видели, что плановая экономика себя исчерпала. Как они могли всерьез рассчитывать на ее реанимацию?

— Видеть они видели, а что делать по сути не знали. Уходить с постов не хотели. В этом и была коллизия. Вокруг Горбачева были в основном талантливые научные работники — теоретики. А я знал, как эта «машина» устроена на практике. Я работал заведующим отдела экономических реформ Совета министров СССР, видел реальное функционирование экономики и «сверху», и изнутри. До этого работал экономистом на химическом комбинате, на угольных шахтах и разрезах, потом в Госкомтруде. Поэтому я понимал, как все устроено — и не по книгам, а из личного опыта.

У Рыжкова был другой опыт. Он был директором крупного машиностроительного, по сути оборонного завода, и его мышление оставалось соответствующим. Представления о переходе к рыночным отношениям у него не было.

— Но состояние плановой экономики все же не могло не вызывать у них тревоги?

— Конечно, вызывало. Но их предложения о решении проблем сводились к понятным и привычным им схемам: поднять оптовые цены, взять кредиты на Западе, чтобы купить нужное оборудование, заставить Госснаб и Госплан работать точнее, конкретнее и жестче…

Рыжков исходил из того, что часть предприятий — например, те, что, производят товары народного потребления — шьют одежду или обувь, — можно пустить на условные рыночные рельсы. А вот все стратегическое — тепловозы, самолеты, атомные суда, танки, ракеты — по-прежнему должно оставаться в рамках плановой экономики.

Но перевести все это в рыночную систему, чтобы она не рухнула, чтобы производство не остановилось, чтобы люди продолжали получать зарплату, чтобы с ценами не случился коллапс, чтобы было что есть — вот это уже требовало совершенно иного подхода.

— А разве раньше, еще при Андропове, не было попыток придумать, как реформировать плановую экономику?

— Нет. При Андропове такая задача в принципе не ставилась. При нем стали говорить о проблемах, но не о выходе из ситуации. Концепция плановой экономики не ставилась под сомнение. Хотя в Госплане были люди, которые думали по-другому. Один из них, мой друг, делился со мной разработками своих коллег. Это были секретные материалы, к ним почти никто не имел доступа. Я их внимательно изучал, и это очень помогало мне при разработке собственной программы.

Когда я стал заведующим отделом экономических реформ в Совете министров СССР, я получил прямой доступ ко всем документам, я работал напрямую с премьер-министром и его первым заместителем Леонидом Абалкиным. Все отраслевые министры приходили ко мне, я им ставил задачи, получал от них ответы. Со мной разговаривали премьеры всех союзных республик. Это уже была не академическая работа, а живая экономика. Я тогда работал по двадцать часов в сутки.

Идея программы перестройки плановой экономики в рыночную у меня появилась еще раньше, когда я работал в НИИ труда — из-за этого у меня тогда начались неприятности с руководством Госкомтруда СССР (См. биографию Григория Явлинского «Программу можно украсть, биографию не украдешь»). Потом я стал прорабатывать идеи на практике и подготовил для Рыжкова программу. Ее раскритиковали, но я не отказался и переделал программу в структурный план, развернутый во времени.

— Расскажите, как программа попала к Ельцину?

— В мае 1990 года мне звонит [член Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе] Евгений Григорьевич Ясин. «Ты слышал, что Ельцин на съезде сказал о программе “500 дней”? Это твоя, что ли, программа?» Я не слышал. Посмотрел по телевизору — действительно сложилось такое впечатление. На следующий день я поехал в Кремль, где шел съезд народных депутатов РСФСР, и стал выяснять, как программа попала к Ельцину.

Выяснилось — ее украли. Я узнал кому конкретно ее передали — [народному депутату СССР Михаилу] Бочарову. Сотрудник Совмина передал ему, а он представил Ельцину программу как свою, потому что хотел стать премьер-министром РСФСР.

Я нашел Бочарова и спросил: «Что вы делаете? Это же не ваша программа?» Он смутился и сказал: «Поговорите об этом с Борисом Николаевичем».

На следующее утро, в семь утра, я впервые лично встретился с Ельциным в Белом доме. Я пришел с Евгением Ясиным. Говорю: «Это моя программа. Она для Советского Союза, а не для РСФСР. Здесь не важно — 400 или 500 дней. Важно, что она разработана для Союза».

Борис Николаевич ответил: «Меня это не интересует. Сделайте так, чтобы она подходила для России». Я говорю: «Но…» «Ничего не буду слушать, — продолжает Ельцин. — Сделайте так, чтобы это была программа реформ для РСФСР и подходила мне». Мы вышли с Ясиным из кабинета. Он поехал в университет читать лекции, а я остался со всей этой штукой и стал думать, что делать.

Через несколько дней Ельцин предложил мне должность заместителя председателя Совмина России.

— Для вас это предложение Ельцина было привлекательным?

— Совершенно неожиданным, но, конечно, интересным. Я помню, как всю ночь не спал, ходил вокруг дома и принимал решение — готов ли я перейти на ту сторону и взять на себя такую ответственность.

— Что вы тогда думали о Ельцине и его борьбе с Горбачевым?

— Я воспринимал это как переход от советской системы к демократии.

— А это не выглядело так, что Ельцин просто реализовывал свои амбиции?

— Отчасти выглядело. Но все равно это был грандиозный контекст прихода демократии вместо тоталитарной системы. Что из себя представляет Ельцин в личном плане, чего он пытается добиться персонально — это был другой для меня вопрос. У меня не было какого-то очарования им… Ничего такого не было. Но было серьезное уважение к нему, был интерес к теме грандиозного перехода к другой системе.

— А того, что в процессе этой борьбы все могло так катастрофически развалиться, вы не боялись?

— Риски были, но надо было двигаться вперед. В существовавшей тогда системе у Горбачева ничего не работало. Появилась надежда, что Россия и Ельцин могут проложить дорогу в будущее.

— Вы чувствовали тогда, что Союз развалится?

— Нет, это был 1990 год. Я стал зампредом российского правительства с программой, которая касалась всего Советского Союза. Но Ельцин хотел, чтобы это была программа РСФСР. А это сделать былоневозможно, потому что у России, как республики, не было никаких экономических возможностей и полномочий, все они были только у союзного центра. И я сумел убедить Ельцина, чтобы он предложил Горбачеву сделать программу реформ совместным проектом России и Союза. Ельцин обратился к Горбачеву. Горбачев согласился и назначил своего представителя, [члена Государственной комиссии по экономической реформе] академика [Станислава] Шаталина, соруководителем группы по разработке совместной программы. Таким образом, Шаталин стал неким символом разработки союзной программы.

— Но ведь Горбачев поддержал идею и делегировал своего представителя в рабочую группу?

— С ним такое бывало. Он менял мнение. Видимо, на него надавили Рыжков, Абалкин, Примаков, руководители союзных спецслужб: «Нужно действовать по-другому, нужно давить Ельцина, нужно задвинуть РСФСР». Ведь между Горбачевым и Ельциным была конкуренция.

— Политика перевесила экономику?

— Конечно. Это была политика уходящего КПСС: они пытались задушить рыночную демократическую программу. А в ответ на это через неделю, в середине сентября 1990 года, Ельцин, как председатель, на заседании Верховного Совета РСФСР заявил: «Это программа Шаталина–Явлинского (с ударением на мою фамилию), ее необходимо принять». Программу обсуждали несколько дней и в итоге почти единогласно приняли.

— Это тоже была политическая акция?

— Конечно!

— То есть практического значения для реализации программы это не имело?

— В контексте союзной экономики — почти нет. Это была политическая борьба.

— А в какой момент стало окончательно ясно, что «500 дней» как союзная программа не будет реализована?

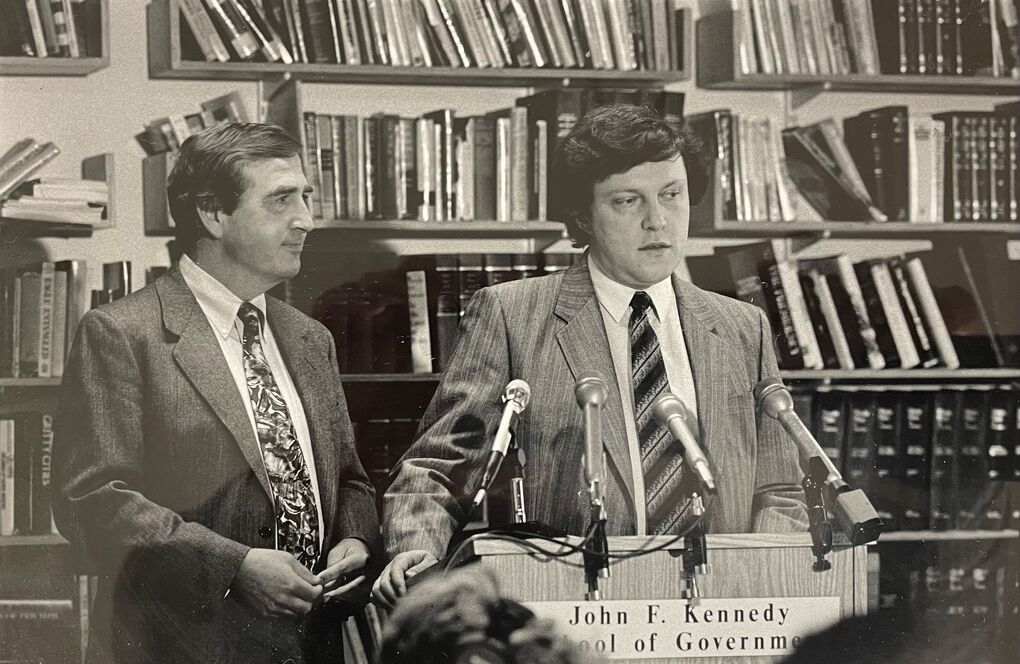

— Довольно скоро. После того, как программа была принята Верховным Советом России, меня пригласили в Вашингтон на конференцию Всемирного банка и МВФ, чтобы я представил эту программу. Ее перевели на английский и четыре дня я докладывал и отвечал на вопросы. Это было обсуждение с участием ведущих мировых экспертов, ученых, специалистов МВФ и Всемирного банка, чиновников финансовой и экономической сферы ведущих стран мира… Программу поддержали. Ее одобрил самый авторитетный для меня в то время человек — [профессор Гарвардского университета, президент Европейской экономической ассоциации] Янош Корнаи. На банкете он сказал, что это лучшая программа перехода от плановой экономики к рыночной в Восточной Европе. Для меня это было очень важно.

— Это давало дополнительные шансы на реализацию программу на родине? Какое значение имела международная площадка?

— Для реализации — никакого. Интеллектуально-научное — колоссальное. Мировая научно-практическая общественность признала, что программа профессиональная и качественная. После такого одобрения в Вашингтоне программу начали везде публиковать.

А на следующий день после завершения презентации мне предложил встретиться американский сенатор [Роберт] Доул. Мы встретились, и сенатор сказал: «Я вас поздравляю. Я тут наблюдал, как обсуждается ваша программа. Но я должен сказать вам, что несколько дней назад я встречался в Москве с Борисом Ельциным. Он спросил меня: «Вот программа “500 дней”, принятая Верховным Советом России, — хорошая программа?» Я дал положительную оценку. А дальше он спросил: «А это опасно — реализовывать эту программу?» «Ну, я ответил ему, — сказал сенатор Доул, — что эта программа очень существенных принципиальных реформ, поэтому это всегда несет определенные риски. И тогда Борис Ельцин сказал мне: “Я не буду ее реализовывать, потому что в следующем году у меня президентские выборы”. Учтите это», — сказал мне сенатор Доул».

Когда я вернулся в Москву, то мне стало ясно, что Ельцин принимает решения, не имеющие ничего общего с программой, что принимаются популистские решения, направляющие все в совсем другую сторону. Я спросил у Ельцина: «Борис Николаевич, ну как же так? Вы реализуете совсем другие решения…» А он сказал: «Не переживайте, Григорий Алексеевич, мы потом вернем все обратно».

Я был намерен разработать на базе большой союзной программы — российскую, в контексте возможностей РСФСР, и добиваться союзных решений. Смысл был в том, чтобы Россия вынудила Союз реформироваться и проводить реальные полномасштабные рыночные реформы. Но Ельцин начал активно действовать в другом направлении с целью отделения России от Союза.

В отсутствии собственных рычагов управления экономикой в рамках РСФСР такой подход повел экономику к хаосу. Тогда я подал в отставку и ушел из российского правительства.

— Если пофантазировать: что было бы в экономике РСФСР, если бы Ельцин Вас послушал?

— Фантазии и есть лишь фантазии. Но все же можно, например, попробовать представить, что было бы, если бы в стране начала появляться реальная частная собственность, малые и средние предприятия, принадлежащие людям, желающим и умеющим работать, создавать бизнес, а таких было очень много… Мы бы дали им возможность заниматься реальной частной экономикой. Это было бы колоссальное послание для всего Союза. И ведь на самом деле — со всей страны, из всех республик мне присылали предложения как все это сделать, многие люди очень этого хотели.

— В ноябре 1990-го вы уходите от Ельцина. Как это повлияло на ваши отношения? Как отреагировал на вашу отставку Горбачев?

— Ельцин и [председатель Совета министров РСФСР Иван] Силаев уговаривали меня не уходить. Но я ушел, потому что они отказались реализовывать программу, в которую я верил. После увольнения меня приглашает к себе Горбачев и предлагает любую должность у себя в аппарате. Я говорю: «Спасибо, но нет». Он настаивает жестко: «Пойдешь». Я ему: «Вы выступаете за свободу, но заставляете меня принять неприемлемое для меня назначение?» Горбачев: «Это разные вещи. Будешь делать то, что я говорю». «Нет», — говорю я. На этом мы расстались… Горбачев предлагал должность в аппарате президента СССР — экономического советника, или какую угодно другую, лишь бы продемонстрировать, что я ушел от Ельцина и пришел к нему. Но я отказался: «Ельцин не делает, что надо, на мой взгляд, но и вы, Михаил Сергеевич, тоже не делаете».

— Недавно вы признались, что жалеете, что передали «500 дней» Горбачеву и Ельцину. Что тогда действовали как экономист, а следовало — как политик: собрать вокруг программы политическую силу и вместе с ней добиваться ее реализации. Но были ли у Вас тогда вообще объективные возможности заняться политикой?

— Нет не было. Я не был политиком и к реальной самостоятельной политической деятельности был совершенно не готов. Я сейчас это говорю потому, что опыт подсказывает мне, что при инициативах и реформах такого масштаба существует абсолютная необходимость построения реальной самостоятельной политической силы. Иначе ничего не получится. Это не тот случай, когда можно кому-то передавать предложения, приходить с прошениями и протянутой рукой.

— В начале 1991 года вы начали разрабатывать «Согласие на шанс» — программу интеграции советской экономики в мировую систему, по аналогии с планом Маршалла для послевоенной Европы.

— Экономическая ситуация в стране быстро ухудшалась. В начале 1991 года стало ясно: сами по себе мы уже не перестроимся — нужна международная поддержка реформ. Тогда я стал искать решение, как избежать катастрофы. И понял: нужен новый «план Маршалла».

Я назвал программу «Согласие на шанс» (американцы назвали ее “Grand Bargain”). Это была еще одна важная составляющая концепции рыночных реформ. Эта программа исходила из того, что наша страна, как современная рыночная экономика, объективно становится частью мировой экономики. На входе во всемирную экономическую систему для нас открываются возможности поставок на льготных условиях, предоставляются кредиты, поступают определенные средства, с помощью которых создаются такие виды производств и такая продукция, которая интересна западным странам.

Ведь в чем была суть плана Маршалла, если совсем просто и примитивно? Одна страна выпускает продукцию, которую покупает другая за счет субсидий и займов, предоставленных в рамках плана помощи. То есть, выделяются средства: чтобы одни могли произвести, а другие — купить и наоборот. И все начинает крутиться. Этот план также включает требования к странам-участницам способствовать развитию свободного предпринимательства, снижению таможенных пошлин и сотрудничеству в торговле. Вот примерно такой план предполагался и для России.

— А как эта программа соотносилась с «500 днями», с переходом плановой экономики к рыночной?

— «500 дней» — это внутренние реформы, а «Согласие на шанс» — внешние возможности выхода на мировой рынок. Программы не противоречили, а дополняли друг друга.

Над «Согласием на шанс» я работал пять месяцев в Гарварде вместе с ведущими американскими экономистами. В конце мая я представил программу президенту Бушу. А когда вернулся в Москву, подробно обсуждал ее и с Горбачевым, и с Ельциным, и представил лидерам союзных республик как возможный путь выхода из политического и экономического кризиса.

Потом я получил возможность лично встретиться с руководителями Германии, Франции, Италии и Великобритании. Предполагалось, что в середине июля 1991 года Горбачев приедет с этой программой на саммит «Большой семерки» в Лондоне, а я буду его сопровождать. Однако в последний момент Горбачев изменил свое решение и отправился в Лондон с другим документом — программой, подготовленной Абалкиным и [ректором Академии народного хозяйства при Совете министров СССР Абелом] Аганбегяном. Эта программа вызвала разочарование в Лондоне и не получила поддержки со стороны «семерки».

Но это только часть истории. Недавно был опубликован рассекреченный протокол заседания Совета национальной безопасности США от 3 июня 1991 года, посвященного обсуждению «Согласия на шанс». Выяснилось, что ключевые руководители администрации США в целом положительно оценили мою программу с экономической точки зрения и выделяли ее среди других предложений, однако политически решили ее не поддерживать, поскольку преследовали иные геополитические цели. Как заявил тогда на совещании министр финансов США Николас Брейди, близкий соратник президента Буша-старшего: «Наша цель — превратить их в третьестепенную державу».

Впервые я смог прочитать этот рассекреченный протокол заседания Совбеза США только в этом году, и теперь я думаю, что руководство СССР отвергло программу «Согласие на шанс» под активным влиянием и манипулированием со стороны администрации США…

А через месяц после того лондонского саммита «семерки» в Москве произошел путч. С тех пор Горбачев был по существу уже отстранен от власти, а в декабре 1991 года Советский Союз прекратил существование.

— После путча вы были назначены заместителем руководителя Комитета по оперативному управлению СССР — в ранге вице-премьера — и параллельно занимались разработкой экономического договора, который в октябре 1991 года в том или ином виде подписали 13 из 15 республик. Если бы не Беловежская пуща, могли бы эти договоренности иметь перспективу? Как тогда выглядел бы распад СССР? Был ли он неизбежен — и как скоро мог произойти?

— К этому уже шло. Республики декларировали свою независимость. Однако экономический союз был еще возможен. Могу сказать, на что я рассчитывал: «Согласие на шанс» должно было заинтересовать все республики иметь общую экономику, а программа «500 дней» показывала, как трансформироваться.

У бывших союзных республик могли бы быть свои правительства, но экономика была бы общей. И рубль был бы общей валютой — как стало евро в Европе в конце 1990-х. И мы могли бы сделать свой общий рынок даже раньше, чем Евросоюз, потому что экономики России, Украины, Белоруссии и других республик были уже взаимосвязаны. С этой целью нами был разработан, а в октябре 1991 года подписан значительным числом бывших союзных республик «Договор об экономическом сотрудничестве между независимыми государствами».

— Как Запад влиял на эти процессы?

— К тому времени Вашингтон уже делал все, чтобы экономическая интеграция бывших союзных республик с Россией не состоялась. Влияние оказывали сами Соединенные Штаты и МВФ. В октябре 1991 года я был в Бангкоке: возглавлял делегацию, которая представляла СССР и Россию на заседании МВФ и Всемирного банка. В один из дней поздно вечером меня пригласил на встречу министр финансов США Николас Брейди. Мы проговорили почти всю ночь. Брейди расспрашивал меня о российской экономике и ее перспективах. И когда мы расставались, он сказал мне: «Учтите, США делают только то, что понимают, и то, что нам выгодно. Мы не понимаем, что у вас происходит и что будет, а потому будем делать то, что считаем выгодным для себя».

— То есть им было выгодно ослабить геополитического противника? Ведь это же тот же Брейди примерно об этом же говорил в июне 1991-го, на заседании Совета нацбезопасности США, где обсуждалась ваша программа?

— Конечно. Хотя из рассекреченного протокола видно, что они даже не подозревали, что СССР развалится. Хотели, чтобы не было оборонного комплекса и тому подобного, но что страна распадется на части — не представляли. То, что СССР развалится, стало ясно только после путча — осенью 1991 года. Поэтому так важно было подписать экономический договор между республиками.

Тогда американцы начали делать валютные системы для каждой республики, чтобы все окончательно развалилось. Говорили: «Мы вам сделаем валюту, мы вам все сделаем, только отсоединяйтесь. Будете иметь свою отдельную экономику».

Но экономика — это не только валюта. Это еще цепочки поставок, производственные связи, наличие предприятий. Лидеры республик это не очень понимали. Это же номенклатура КПСС. Они знали, что у них лично — у семьи, у «корешей» — все будет хорошо. А что будет с народом — да плевать. Главное — лично мы богатые, могущественные и бесконтрольные.

— И все-таки, если бы экономический договор удалось сохранить, могли бы экономические связи стать препятствием пересмотру границ и развязыванию войн на постсоветском пространстве?

— Весьма вероятно. Когда общая валюта, когда экономики связаны и реально зависят друг от друга, когда все могут говорить на одном языке и имеют во многом общую историю — это существенные основания для глубокого и всестороннего взаимопонимания. Экономический союз — важное условие недопущения военных конфликтов.

— В конце 1980-х программа «500 дней» (а точнее идеи, которые легли в ее основу) казались утопией. Но уже через несколько лет они стали самым реалистичным планом действий. Сегодня Ваша концепция Большой Европы тоже может восприниматься как утопия. Верите ли Вы, что Киев и Москва в обозримом будущем смогут стать частью общего европейского пространства?

— Сложный вопрос. Вынужден повторить: мы сейчас находимся в состоянии нарастающего политического хаоса. Завершилась восьмидесятилетняя эпоха, основанная на политическом мировом устройстве, сложившемся после Второй мировой войны. Сегодня многие ведущие политики говорят о неопределенности перспективы и непредсказуемости дальнейшего развития событий. Как показывает история, выход из такого положения возможен либо через установление диктатуры (локальной или глобальной) — приход к власти некоего нового фюрера (что для меня, безусловно, неприемлемо), либо через формирование образа будущего — ясной перспективы. Именно понимание того, куда нужно идти дает шанс на преодоление хаоса.

Концепция Большой Европы от Лиссабона до Владивостока с главными общими ценностями — жизнь, свобода, права человека, его творчество — это то, что является единственным выходом из сложившейся ситуации. И как раз в этом случае, в рамках реализации этой концепции, Киев и Москва в обозримом будущем смогут стать частью общего европейского пространства. Речь идет примерно о 2050 годе… А другого выхода из современного хаоса, похоже, и нет.

— Какие уроки из истории программы «500 дней» спустя 35 лет можно извлечь?

— Первый урок. Даже в самые сложные, мрачные, безнадежные времена окно возможностей все равно открывается. В начале 1980-х годов представить, что начнутся реформы и перемены, было невозможно: шла война в Афганистане, Советский Союз сбил южнокорейский пассажирский самолет, полный людей, страну возглавил председатель КГБ, на улицах у людей проверяли паспорта — почему не на работе. И все же окно открылось. К этому нужно быть готовым.

А как узнать, что оно открылось? Когда главным смыслом политики становится задача практической реализации идеи сохранения и развития Человека, его жизнь и свобода, его достоинство и творчество, когда светлое будущее человека становится содержанием и основной целью государственной политики и общественной жизни — тогда и открывается окно. Ведь что сделал Горбачев? Он дал людям свободу. За публично произнесенные слова, за вслух высказанные мысли больше не расстреливали, не сажали, не увольняли с работы и даже не исключали из партии. Именно благодаря этому в начале сентября 1990 года в «Известиях» вышла статья-декларация о «500 днях», которая так и называлась — «Человек. Свобода. Рынок», статья об экономической программе создания в нашей стране системы, реализующей на практике эти ценности. Вот в чем была и есть главная суть.

Второе. Из собственного опыта скажу: я одиннадцать раз объехал всю страну, участвуя в выборах. Разговаривал в самых разных форматах с самыми разными людьми — и с несколькими слушателями в маленьких залах, и с тысячными аудиториями. Я абсолютно убежден, что нашим людям можно по-настоящему верить и на них необходимо опираться.

Третий урок. Экономической программы недостаточно. Нужна политика. Какая бы замечательная ни была программа, если просто отдать ее кому-то на исполнение — ничего не выйдет. Программа — это как ноты, но без музыкального инструмента. Инструментом является политика. Сыграна может быть любая мелодия — это уже зависит от того, какие ноты. Но ноты без инструмента не работают. Если вы отдаете свою программу тому, кто не умеет играть, не имеет музыкального слуха, — ничего не получится. Поэтому нужна политическая партия будущего. Поэтому мы и сохраняем сегодня «Яблоко» изо всех сил — чтобы был инструмент, способный сыграть правильную музыку в нужный момент.

И, наконец, четвертое. Не принимайте решения, руководствуясь соображениями иностранных политиков. Да, нужно внимательно слушать зарубежных специалистов, ученых, но решения нужно принимать самим. Со всеми странами нужно стараться быть в хороших отношениях, но действовать надо исключительно в соответствии со своими представлениями о том, что нужно делать в своей стране. Это как в жизни: с соседями надо жить в мире и дружбе, но свою семью строить самим.

См. также: «500 дней» спустя 35 лет: мифы и реальность программы Явлинского

О ком статья?

Председатель Федерального политического комитета партии «ЯБЛОКО», вице-президент Либерального интернационала. Доктор экономических наук